La médecine chinoise

Une médecine traditionnelle à l’épreuve de la modernité

Le système médical qui est né et s’est développé en Chine pendant une période de plus de deux mille ans présente une double particularité qui lui confère un caractère d’exception historique et anthropologique. D’une part, la construction de la médecine chinoise s’est opérée, dans la longue durée, avec une remarquable continuité épistémologique. Il ne s’agit évidemment pas d’un système immuable, aux pratiques figées mais force est de constater que les apports et ajustements tant conceptuels que techniques se sont opérés de façon plus fluide, moins radicale que ceux qu’a connus, en comparaison, la médecine occidentale. D’autre part, la Chine est le seul pays dans l’histoire des civilisations qui a conservé, ou plus précisément réimplanté, son système médical traditionnel, en tant que médecine d’État, dans les années 1950, avec un statut officiel comparable à celui de la biomédecine que nous connaissons en Occident. Si cette intégration au monde universitaire et hospitalier s’est accompagnée de changements – dont le degré d’importance est diversement estimé – dans les modes de transmission de la connaissance médicale et dans les formes de la pratique clinique, les références permanentes au corpus savant, particulièrement abondant, qui s’est constitué sur une longue période chronologique et la récurrence de constructions paradigmatiques anciennes apparaissent comme des critères essentiels de la longévité de ce système médical.

La médecine chinoise partage donc avec la biomédecine un statut de médecine officielle. Ceci n’est pas seulement vrai en Chine : selon l’Organisation Mondiale de la Santé, dans la seule région du Pacifique occidental, elle fait l’objet de documents de politique gouvernementale dans 75 % des pays, il existe des cursus universitaires dans 62,5 % d’entre eux et, dans 69 %, des instituts nationaux de recherche ont vu le jour. La médecine chinoise présente donc une aptitude à l’exportation hors de son aire culturelle d’origine qui la distingue nettement de ce qu’on nomme communément les « ethnomédecines ».

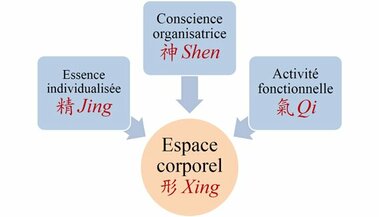

Les théories de la médecine chinoise sont principalement définies par ses textes fondateurs auxquels tous les praticiens et chercheurs se réfèrent encore aujourd’hui. Le plus important est indiscutablement le Huangdi neijing [Classique interne de l’Empereur jaune], ouvrage composite dont les parties les plus anciennes sont peut-être antérieures au IIIe siècle avant J.-C. mais qui a subi des pertes et a fait l’objet d’ajouts et de réorganisations jusqu’au VIIe siècle de notre ère. D’autres ouvrages « classiques » et une abondance de traités et de commentaires, parfois issus d’écoles de pensée et de lignées médicales bien identifiées, constituent la source épistémologique principale de la médecine chinoise savante, complétée sur le terrain par des formes plus populaires, fondées sur une transmission orale, celles-ci se distinguant peu ou prou de celles-là. Parmi les théories les plus fondamentales, il faut mentionner la conception selon laquelle aucun phénomène vital ne peut être analysé en dehors de son contexte organique et universel : les structures et fonctions de l’être humain constituent un ensemble indivisible et interactif en permanente adaptation à son environnement cosmique, climatique, psychologique… Pour le médecin chinois, la vie se définit comme l’enracinement d’une conscience organisatrice (shen 神), sur une essence individualisée (jing 精), à partir de laquelle elle conduit, personnalise et anime des souffles universels (qi 氣), dans une forme corporelle (xing 形). Les théorie du yin/yang 陰陽 (dialectique d’opposition et de complémentarité de tous les phénomènes) et des wuxing 五行 [cinq mouvements], omniprésentes dans la pensée chinoise, sont à l’origine de tout un système de correspondances et de relations entre organes, sentiments, tissus corporels, fonctions physiologiques…

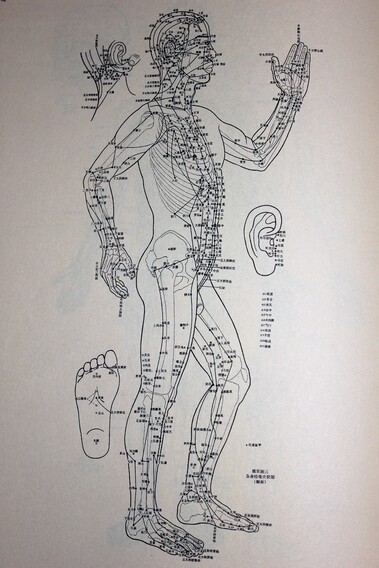

En outre, le corps humain est perçu comme un empire, les viscères ne sont pas des groupes de tissus mais des ministères et des administrations au service d’un gouvernement (on emploie d’ailleurs volontiers les termes d’empereur, de chancelier, de général, d’intendant ou de divers fonctionnaires pour les définir) ; les informations qu’ils transmettent et reçoivent sont véhiculées grâce à un réseau complexe de jingluo 經絡 [Méridiens et Ramifications] sur lesquels sont répartis les points d’acupuncture.

Les théories sur les causes des maladies ont évoluées et se sont précisées tout au long de l’histoire de la médecine chinoise, avec une étape marquante, la division en trois catégories d’étiologies. C’est Chen Wuze, en 1174, qui en a établi la classification, en distinguant les causes externes, d’origine climatique, les causes internes, liées aux débordements émotionnels, et les autres causes, inclassables dans les deux groupes précédents. Ce raisonnement prévaut encore dans la pratique contemporaine.

S’appuyant sur ces concepts, le diagnostic s’effectue en deux étapes. La première phase consiste à recueillir des signes et symptômes à travers quatre modes d’investigations traditionnellement nommés sizhen 四診 [quatre diagnostics] : observation (morphologie, teint du visage, langue, peau…), olfaction/audition (voix, bruits respiratoires, toux, odeurs corporelles…), interrogatoire (antécédents, circonstances de survenue et évolution de la maladie, signes et symptômes subjectifs…) et palpation (particulièrement celle des pouls radiaux, qui constituent une étape essentielle du diagnostic chinois). À partir de cette collection d’informations qui sont classées et hiérarchisées, le praticien établit un double diagnostic : bianbing 辯病 [identification de la maladie], dont le principe consiste à nommer un état morbide sans prendre en considération ses causes et son développement et bianzheng 辯證 [identification du syndrome] qui consiste à déterminer le tableau clinique en terme de processus étiopathogénique, c’est-à-dire en fonction de la cause et du mode de développement de la maladie. C’est surtout à partir de ces zheng 證 [syndromes], spécifiques à la médecine chinoise, que le thérapeute va élaborer un principe de traitement.

La médecine chinoise comprend une démarche préventive et un ensemble de branches thérapeutiques. La plus importante repose sur une pharmacopée très riche : environ 6000 substances thérapeutiques isolées et près de 100 000 formules sont répertoriées mais, dans la pratique, on utilise environ 600 substances et entre 500 et 1000 combinaisons. Parmi les autres techniques de soin, il faut principalement mentionner l’acupuncture et la moxibustion, les techniques de massage, les exercices physiques, respiratoires et psychiques regroupés sous le nom de qigong 氣功 [exercices sur le Qi] et une « diétothérapie » qui associe des recommandations alimentaires et l’intégration de drogues de la pharmacopée chinoise à des recettes culinaires.

Jusqu’au début du xxe siècle, en Chine, le savoir médical reposait beaucoup sur une transmission de maître à disciple, fréquemment dans un cadre familial ou à travers un réseau informel. Dans ce cas, l’élève commençait sa formation très jeune, parfois dès l’enfance ou l’adolescence, d’abord par l’apprentissage des textes classiques, puis en suivant les consultations de son professeur. Cependant, la médecine n’était pas toujours un choix professionnel initial. Parfois, des circonstances imprévues, au détour d’une carrière de fonctionnaire, la maladie de proches, une rencontre intellectuelle ou d’autres circonstances amenaient un lettré à s’intéresser, de façon provisoire ou définitive, à la médecine. Nombre de traités de référence, parfois à l’origine de lignées prestigieuses, ont pour auteur d’anciens magistrats, des officiers, voire des ministres qui sont devenus des médecins respectés et célèbres à l’occasion de circonstances imprévisibles. Ceci a sans doute induit ou renforcé cette représentation du « corps-empire » et orienté les stratégies thérapeutiques, nettement influencées par des conceptions politiques, économiques ou militaires, comme en témoigne le vocabulaire de la médecine chinoise. On pourrait croire que la transformation des anciens modes d’apprentissage en cursus universitaires nationaux qui s’est opéré définitivement il y a plus de cinquante ans a remplacé toutes les formes de transmissions traditionnelles. Il n’en est rien. Paradoxalement, ceux-ci ont même été légitimés voire favorisés par le Ministère de la santé qui, à la fin des années 50, a même organisé la répartition d’étudiants en médecine entre un certain nombre de laozhongyi 老中醫 [« vieux » médecins chinois] afin que l’expérience de ces derniers soit préservée et transmise.

Aujourd’hui, les zhongyi xueyuan 中醫學院 [facultés de médecine chinoise] et les zhongyiyao daxue中醫藥大學 [universités de médecine et de pharmacie chinoises] forment les étudiants aux grades de xueshi 學士 (5 ans), puis, après un concours et trois années supplémentaires, sanctionnées par un examen et la soutenance d’un travail de recherche dans une spécialité, au shuoshi 碩士 ; enfin, après un nouveau concours suivi de trois autres années d’études et une seconde thèse, au boshi 博士 qui conclut donc onze années d’études universitaires. Ces durées sont identiques pour la médecine occidentale, le choix entre les deux disciplines s’opérant directement à la fin du cursus secondaire. La médecine chinoise, comme la médecine occidentale, a ses propres hôpitaux, ses instituts de recherches, son académie nationale et son administration centrale, jusqu’au niveau ministériel. Durant la préparation au xueshi, les étudiants reçoivent un enseignement qui comprend environ 3800 heures de cours durant les quatre premières années, la dernière année étant consacrée à une pratique hospitalière à temps complet. Environ 950 heures sont dévolues aux matières générales (langues étrangères, sciences fondamentales…). Le reste se répartit entre la médecine chinoise (environ 70 %) et la biomédecine (environ 30 %). Au cours des années ultérieures consacrées à la spécialisation, la proportion entre les deux médecines est variable, selon la spécialité. Enfin, après une formation de base dans l’une ou l’autre, certains étudiants s’orientent vers un cursus appelé zhongxiyi jiehe 中西醫結合 [Combinaison de médecine chinoise et de médecine occidentale]. Voir un article sur la transmission de la médecine chinoise ici.

Cependant, cet équilibre institutionnel voulu entre biomédecine et médecine traditionnelle est très souvent altéré, pour des raisons de financements, notamment. L’industrie pharmaceutique, chinoise ou étrangère, investit plus massivement dans la biomédecine, ce qui détermine les conditions matérielles de travail des praticiens et des chercheurs et, par voie de conséquence, la proportion des vocations. En effet, la recherche médicale est financée à la fois par les États et par l’industrie qui investit afin de pouvoir s’approprier, à travers des brevets, de nouveaux médicaments, principalement fondés sur la découverte de principes actifs pouvant être produits, distribués et prescrits selon des protocoles thérapeutiques simples. Or, la pharmacopée chinoise, qui se fonde essentiellement sur des prescriptions magistrales de substances naturelles, n’est pas facilement brevetable. L’individualisation très poussée de la thérapeutique est peu compatible avec le développement de spécialités prêtes à l’emploi qui, bien qu’il en existe en Chine, ne constituent qu’une partie restreinte des ordonnances. À défaut de pouvoir exploiter financièrement la prescription magistrale du praticien de médecine chinoise, l’industrie, intéressée à la fois par le creuset de matières premières et par le potentiel économique que représente ce système de soins, s’oriente vers l’extraction de principes actifs à partir des drogues traditionnelles. En Chine même, cette activité occupe un nombre croissant de chercheurs et il faut se réjouir qu’on découvre ainsi de nouveaux médicaments. Cependant, le principal intérêt scientifique de la médecine chinoise n’est pas tant le détournement et l’exploitation de ses méthodes thérapeutiques pour les intégrer aux paradigmes de la biomédecine qui, agissant en système dominant, colonise et transforme un système médical qui lui est étranger. C’est, au contraire, la confrontation à l’altérité des paradigmes, leur étude de l’intérieur du système dont ils sont issus – et non à partir du système qui nous a construits – qui enrichit, en relativisant aussi bien les savoirs que les méthodes. Cette approche n’exclut en rien l’analyse critique, bien au contraire. En Chine, de nombreux médecins, enseignants et chercheurs sont confrontés à ce dilemme : laisser la médecine chinoise se replier progressivement, faute de moyens qui permettent sa transmission et la poursuite de son développement dans de bonnes conditions, ou bien accepter cette inféodation à la médecine occidentale, à ses normes et à ses objectifs, ce qui conduirait non seulement à la perte de son identité mais en même temps à la disparition de son efficacité spécifique. Certains d’entre eux perçoivent une troisième voie qui repose sur la création, en Occident, d’unités d’enseignement et de recherche animées par de vrais spécialistes de médecine chinoise qui pourraient initier un dialogue efficace et constructif avec la biomédecine et développer des voies de recherche transverses entre les deux systèmes, avec une approche scientifique rigoureuse, tout en respectant leur intégrité et leurs différences spécifiques. Cette impulsion s’est déjà opérée dans plusieurs pays et il est à souhaiter qu’elle se développe en France. En effet, s’il existe des coopérations académiques avec les universités chinoises, dans pratiquement toutes les branches du savoir, les facultés de médecine chinoise, qu’elles soient implantées en Chine ou ailleurs, n’ont pas d’homologue institutionnel dans notre pays. C’est une lacune qu’il serait urgent de combler car le patrimoine savant de la médecine chinoise et les champs de recherches de plus en plus nombreux qu’il engendre constituent un enjeu qui est devenu international et au sein duquel la France doit prendre sa place.